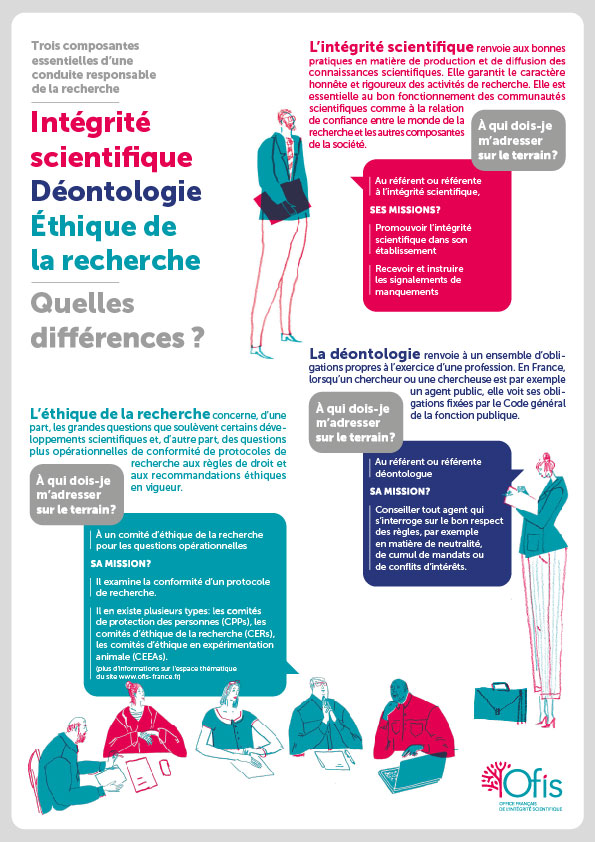

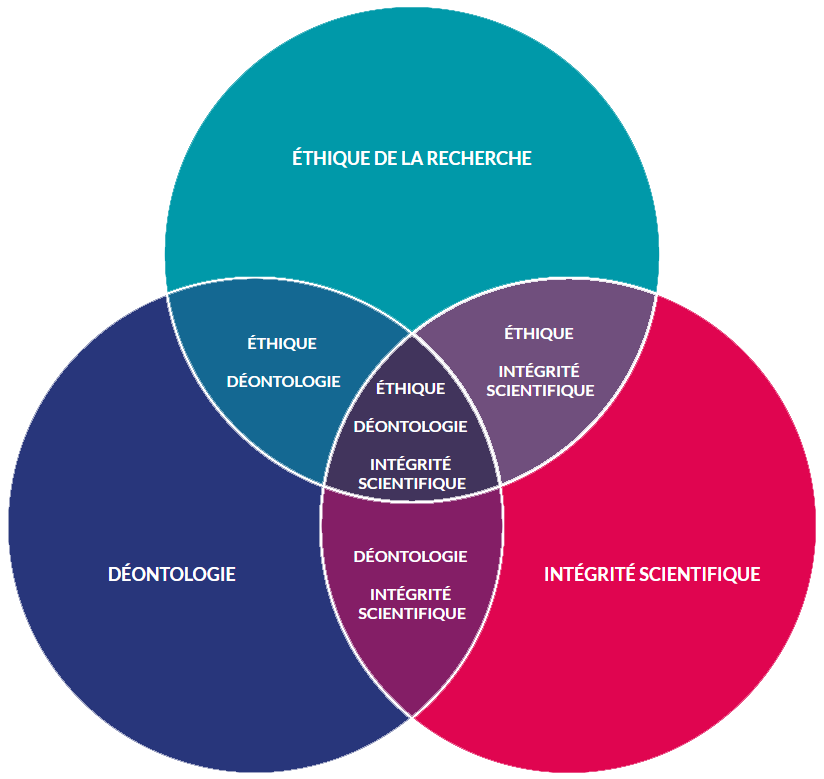

L’intégrité scientifique, l’éthique de la recherche et la déontologie sont trois composantes essentielles d’une conduite responsable en recherche.

L’intégrité scientifique renvoie aux bonnes pratiques en matière de production et de diffusion des connaissances scientifiques. Elle garantit le caractère honnête et rigoureux des activités de recherche. Elle est essentielle au bon fonctionnement des communautés scientifiques comme à la relation de confiance entre le monde de la recherche et les autres composantes de la société.

L’éthique de la recherche concerne, d’une part, les grandes questions que soulèvent certains développements scientifiques et, d’autre part, des questions plus opérationnelles de conformité de protocoles de recherche aux règles de droit et aux recommandations éthiques en vigueur.

La déontologie renvoie à un ensemble d’obligations propres à l’exercice d’une profession. En France, lorsqu’un chercheur ou une chercheuse est par exemple un agent public, elle voit ses obligations fixées par le Code général de la fonction publique.

Des acteurs institutionnels et des textes règlementaires spécifiques

En France, ces trois champs d’action se distinguent par des acteurs institutionnels et des textes législatifs et règlementaires différents. Il existe, en pratique, des situations à l’interface entre intégrité scientifique, éthique de la recherche et déontologie. Celles-ci peuvent alors nécessiter l’intervention de plusieurs de ces acteurs.

Distinguer ces trois champs d'action

L’intégrité scientifique, l’éthique de la recherche et la déontologie des métiers de la recherche peuvent être distinguées en fonction des systèmes institutionnels dont elles relèvent.

Au cœur de ces systèmes se retrouvent différents acteurs, locaux ou nationaux. Il s’agit des interlocuteurs et des interlocutrices vers qui les chercheurs et les chercheuses peuvent se tourner. Leur activité est régie par des textes législatifs et règlementaires différents, lesquels prévoient des mécanismes de mise en œuvre différents eux aussi.

Ci-dessous, sont présentés les principaux éléments qui permettent de faire la distinction entre ces trois champs d’action.

Intégrité scientifique

L’intégrité scientifique est désormais définie dans le code de la recherche (article L. 211-2) comme l’ensemble des règles et des valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et rigoureux.

Voir la page de l’Ofis Qu’est-ce que l’intégrité scientifique ?

L’intégrité scientifique vise en premier lieu à protéger la fiabilité de la connaissance (compromise, par exemple, lors de cas de falsification ou de fabrication de données) et l’honnêteté des relations entre les acteurs de la communauté de recherche (compromise, par exemple, lors de plagiat).

Les référentes et référents à l’intégrité scientifique (RIS), désignés au sein de chaque établissement, ont pour principales missions de participer à la définition des politiques de l’établissement en matière d’intégrité scientifique, de coordonner des actions de sensibilisation et de formation, et d’instruire les signalements de manquements (voir l’Annuaire des RIS).

L’Office français de l’intégrité scientifique (Ofis) contribue à la définition d’une politique nationale et accompagne tous les acteurs qui concourent au respect des règles garantissant une activité de recherche honnête, rigoureuse, fiable et crédible (voir Les missions).

Le réseau des référentes et référents à l’intégrité scientifique (RESINT), association qui crée un lieu d’échanges et de partage de pratiques entre ses membres. Il porte une réflexion collective sur l’intégrité scientifique et la fonction de référent.

Code de la recherche : articles L. 114-3-1 (missions du Hcéres) et L. 211-2 (sur l’intégrité scientifique).

Voir l’ensemble des textes de références.

La mise en œuvre passe principalement par l’instruction de cas de manquements signalés aux référentes et référents à l’intégrité scientifique, et des sanctions et mesures de remédiation lors de manquements avérés, le cas échéant.

Je m’interroge par exemple sur :

L’ajout ou non d’un co-auteur à un article

La façon la plus honnête de présenter mes résultats

La qualité d’un traitement statistique dans une publication

La fiabilité des données de recherche d’un collègue

Les bonnes pratiques d’utilisation d’IA dans mes recherches

Éthique de la recherche

L’éthique de la recherche consiste en l’application de principes éthiques (comme la bienfaisance ou la non-malfaisance) à diverses questions ou situations en lien avec les activités de recherche (Fédération des CERs).

L’éthique de la recherche vise principalement à l’heure actuelle la protection des participantes et participants humains (par exemple, vis-à-vis de leur consentement ou de leur vie privée) ou des animaux (par exemple, le respect de la stricte nécessité) avec lesquels travaille la communauté scientifique.

Les comités de protection des personnes

(CPPs) encadrent les recherches impliquant la personne humaine, en vertu de la loi Jardé. Il s’agit essentiellement de recherches médicales (Carte interactive).

Les comités d’éthique de la recherche (CERs) émettent des avis consultatifs sur les projets de recherche qui sortent du cadre de la loi Jardé, comme certaines recherches en sciences humaines et sociales.

Les comités d’éthique en expérimentation animale (CEEAs) évaluent les recherches réalisées sur des animaux et font des appréciations rétrospectives.

La fédération des CERs centralise les

réflexions qui concernent l’éthique de la recherche et sert d’interlocuteur pour les institutions.

La conférence nationale des comités de protection des personnes (CNCP) représente les CPPs des institutions publiques ou privées. Forum d’échanges, elle assure la coordination et l’amélioration des pratiques.

Le Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale émet des avis, met à jour la Charte nationale et établit le bilan d’activité annuel des CEEAs. Il dépend de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Code de la santé publique : Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine (dite « Loi Jardé »)

Décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Règlement général sur la protection des données – RGPD, mai 2018 (en français).

La mise en œuvre passe principalement par l’évaluation des projets de recherche, en amont de leur réalisation. Pour les CPPs et les CEEAs, une autorisation (ou non) de réaliser les projets découle de cette évaluation.

Je m’interroge par exemple sur :

Le consentement libre et éclairé des participantes et participants

Le respect de la confidentialité (RGPD)

L’impact environnemental de mes recherches

Le bien-être des animaux dans le cadre de mes expériences

Déontologie des métiers de la recherche (fonction publique)

La déontologie est définie comme « l’ensemble des règles qui régit le comportement des agentes et agents publics » (Portail de la fonction publique).

La déontologie a pour objet la meilleure façon d’agir pour servir l’intérêt général (Portail de la fonction publique). Cela passe par différentes obligations pour les agentes et agents publics afin qu’elles et ils exercent leur fonction avec « dignité, impartialité, intégrité et probité » (Loi n°2016-483)

Les référentes et référents déontologues ont pour mission d’offrir des conseils concernant le respect des principes de déontologie aux agentes et agents publics qui le demandent, concernant notamment le non-cumul d’emplois, la neutralité ou la gestion des conflits d’intérêts (Service-public.fr).

Le Collège de déontologie de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation conduit des réflexions sur des questions et des principes déontologiques du champ de l’enseignement supérieur et de la recherche, formule des propositions pour mettre en œuvre le fruit de ces réflexions et s’occupe de renforcer la prévention des conflits d’intérêts.

Code général de la fonction publique (en particulier : Livre Ier – Titre II – Chapitre II, Chapitre III et Chapitre IV – Section 1 – sous-section 2 Référents déontologues).

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

La mise en œuvre est principalement fondée sur le conseil, lorsque la référente ou le référent déontologue est sollicité, généralement par les chercheurs ou les chercheuses concernés.

Je m’interroge par exemple sur :

L’impartialité d’un processus de recrutement

La bonne gestion du cumul d’activité

L’usage de ma liberté académique

Des comités d'éthique qui se penchent sur les grandes questions soulevées par la science

En parallèle du système institutionnel décrit plus haut, l’éthique de la recherche est également un champ de réflexion qui aborde « les grandes questions que posent les progrès de la science et leurs répercussions sociétales » – voir notamment le rapport Corvol.

Des comités nationaux émettent des avis sur ces grandes questions. Par exemple :

- Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) est l’acteur national de référence en matière de questions éthiques soulevées par les progrès scientifiques qui concernent les sciences de la vie ou de la santé. Il a également pour mission de faire la synthèse des rapports d’activité des différents espaces de réflexion éthique régionaux, qui participent notamment à l’organisation de débats publics sur les questions de bioéthique (Code de la santé publique, Art L1412-6).

- Le Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN) est récemment devenu l’acteur national de référence en matière de numérique. Il a pour l’instant été saisi sur les enjeux éthiques des agents conversationnels (Avis n°3, 2021) et des véhicules autonomes (Avis n°2, 2021).

Par ailleurs, plusieurs établissements de recherche se sont dotés de comités d’éthique qui traitent des questions soulevées par la pratique de la recherche scientifique ou ses finalités. Par exemple : le COMETS, comité d’éthique du CNRS ; Éthique en commun, comité commun à l’INRAE, le Cirad, l’Ifremer et l’IRD ; le CEI, comité d’éthique de l’Inserm …

Le travail de ces différents comités est susceptible d’alimenter les trois champs d’action présentés ci-dessus.

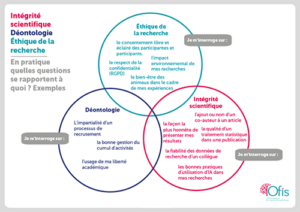

En pratique : des situations communes à ces registres différents

Sur le terrain, la distinction entre éthique de la recherche, intégrité scientifique et déontologie n’est pas toujours aisée. Si certaines situations sont propres à chaque registre, d’autres concernent deux voire trois de ces registres.

Survolez le schéma ci-dessous pour lire des exemples de situations communes.

Ci-dessous quelques exemples de situations :

-

Éthique de la recherche

-

Déontologie

-

Intégrité scientifique

-

Éthique & Déontologie

-

Éthique & Intégrité scientifique

-

Déontologie & Intégrité scientifique

-

Éthique, Déontologie & Intégrité scientifique

Une chercheuse en oncologie s’interroge sur les informations à inclure dans le formulaire de consentement destiné aux participantes et participants à son projet de recherche.

Un chercheur en économie se demande s’il peut accepter un contrat de consultant rémunéré par une multinationale qui exige de produire un rapport dont le sujet est proche de ses recherches.

Un doctorant en physique nucléaire s’aperçoit que sa collègue a supprimé plusieurs des mesures réalisées, pour rendre les résultats plus significatifs en vue d’une publication dans une grande revue du domaine.

Une chercheuse, qui travaille sur les performances sportives est laxiste quant à l’anonymisation des données qu’elle recueille auprès des participantes et participants à sa recherche (manquement à l’éthique). Il est aisé de découvrir parmi eux un sportif de haut niveau, son frère, qui vaut aux travaux de la chercheuse une couverture médiatique particulière et au sportif un protocole spécifique, sans qu’aucun lien d’intérêt ne soit jamais déclaré (manquement à la déontologie).

Une chercheuse qui mène des expériences en neuroscience sur des rats de laboratoire découvre que pour obtenir des résultats significatifs, un de ses collègues administre des doses de traitement bien plus fortes aux animaux que celles déclarées au comité d’éthique (manquement à l’éthique). Malgré la souffrance infligée aux rats et la diffusion de faux résultats (manquement à l’intégrité scientifique), il projette de présenter ces travaux dans un congrès international.

Un chercheur en physique, spécialiste de la fusion nucléaire, s’avance dans une émission de grande écoute sur la possibilité prochaine d’exploiter cette source d’énergie. Il présente des opinions personnelles comme des faits scientifiques (manquement à l’intégrité scientifique) alors qu’elles ne le sont pas et prend la parole au nom de son institution (manquement à la déontologie).

Un chercheur hospitalo-universitaire dirige un essai clinique à grande échelle sur l’efficacité d’un nouveau médicament produit par une société pharmaceutique, dont il possède des actions. Les résultats n’étant pas suffisamment convaincants, il les modifie légèrement en faveur d’une meilleure efficacité (manquement à l’intégrité scientifique). Il publie ces résultats embellis sans déclarer son lien financier (manquement à la déontologie) et sans en informer les participantes et participants aux essais cliniques (manquement à l’éthique).

Ressources

Un diaporama de présentation de ces exemples de situations est disponible (à télécharger en pdf).

Une fiche pratique sur le rôle des RIS quant aux exigences éthiques de la recherche sur l’être humain (à télécharger en pdf).

Le conflit d'intérêts : exemple type à la croisée des trois registres

La question des liens et des conflits d’intérêts est centrale en matière de déontologie. La loi impose aux agentes et agents publics de déclarer et de gérer de manière appropriée leurs liens et conflits d’intérêts potentiels. Elle expose celles et ceux qui ne respecteraient pas ces obligations à des sanctions (Code général de la fonction publique).

Il s’agit également d’un enjeu pour l’intégrité scientifique. Ne pas déclarer ses liens ou conflits d’intérêts dans certaines situations est considéré comme un manquement (Vade-mecum Intégrité Scientifique, 2017). En faire la déclaration est considéré comme l’une des responsabilités des chercheurs et chercheuses (Déclaration de Singapour, 2010) ou comme une bonne pratique en matière d’intégrité scientifique (Code de conduite européen, 2023). Les conflits d’intérêts peuvent en effet avoir un impact sur la fiabilité des résultats de recherche et donc constituer un facteur de manquement.

Déclarer ou gérer de manière appropriée ses conflits d’intérêts potentiels est également une exigence de l’éthique de la recherche, selon d’autres considérations. Ne pas déclarer un conflit d’intérêts peut porter atteinte au consentement éclairé des participantes et participants humains (Déclaration d’Helsinki, 1964-2013).