Au sommaire :

- Recommandations de l’Ofis – Recherche biomédicale, publications de résultats

- USA : intégrité scientifique, enjeu de mesures gouvernementales

- Besoins de formation à l’intégrité scientifique en Chine

- Le nombre d’instructions en France

- IA en recherche : quelles utilisations à déclarer

- Publier et communiquer avec intégrité

- Ressources

- Du côté de l’Ofis

- Les dernières nominations

- Les événements à venir

À LA UNE

Procédure de traitement des signalements de manquement à l’intégrité scientifique : les recommandations de l’Ofis

En application du code de la recherche et dans le cadre de sa mission d’harmonisation des pratiques des établissements, l’Ofis publie des recommandations. Elles visent à renforcer l’équité et la transparence de la procédure de traitement d’un signalement de manquement à l’intégrité scientifique par les établissements, pour une meilleure efficacité et une crédibilité plus forte du cadre législatif et règlementaire français en la matière. Ces recommandations offrent aussi une protection contre les remises en cause abusives des instructions menées par les référents à l’intégrité scientifique.

Parmi les points saillants de ces recommandations : la possibilité d’auto-saisine pour les RIS, la protection des auteurs de signalement, la communication des rapports finaux d’instruction aux protagonistes, la possibilité de recours gracieux auprès du responsable d’établissement en cas de désaccord avec sa décision, et si le désaccord persiste, la possibilité de saisir une instance nationale qui sera installée à l’automne 2025 sous l’égide de l’Académie des sciences.

Recherche biomédicale : de la nécessaire publication et fiabilité des résultats

En recherche biomédicale, les résultats ont une incidence sur les pratiques de soin et les décisions de santé publique. De leur fiabilité et de leur transparence dépendent donc la pertinence de ces décisions et la qualité de la prise en charge des patients. Les attentes en matière de bonnes pratiques de publication en sont d’autant plus fortes, or ces bonnes pratiques ne sont pas toujours au rendez-vous, en amont et en aval de la publication. Différents moyens sont déployés pour y remédier.

Résultats des essais cliniques

Publié en mai 2025, le rapport interministériel « Assurer le postage des résultats de tous les essais cliniques en France » vise le taux de communication des résultats des essais cliniques, anormalement faible en France alors même qu’il s’agit d’une obligation. Il émet des recommandations opérationnelles pour sortir d’une situation qu’il qualifie de « problématique scientifique, de santé publique, de financement gâché et d’intégrité scientifique ».

Fiabilité des résultats publiés

Le domaine biomédical se distingue aussi par un taux particulièrement important de publications douteuses, dont les résultats erronés peuvent conduire à de mauvais choix médicaux. Pour identifier ces publications et faire savoir largement qu’elles ne doivent pas être utilisées, le Center for Scientific Integrity, à l’origine de Retraction Watch, a lancé une nouvelle initiative : The Medical Evidence Project. Le projet, financé par l’association Open Philanthropy, sera dirigé par James Heathers, l’un des limiers spécialistes de la détection de ce type d’articles.

Dans l’article de Nature dédié au projet, Bernd Pulverer, responsable des publications à EMBO, salue l’initiative mais appelle de ses vœux une approche plus ambitieuse encore pour améliorer la littérature médicale : « agir avant la publication, et non après ». Florian Naudet, responsable du projet Research integrity in biomedical research et impliqué dans le rapport sur les essais cliniques, va dans le même sens dans Le Monde : « il faut construire un écosystème de recherche avec plus de contrôles qualité pour prévenir la publication d’études problématiques ».

VU D’AILLEURS

Etats-Unis : les communautés de recherche face à l’instrumentalisation de l’intégrité scientifique

L’intégrité scientifique est au cœur de différentes mesures prises par l’administration américaine. Au sein des agences et des communautés de recherche grandit la crainte d’une instrumentalisation des valeurs cardinales de la démarche scientifique à des fins politiques. Pour comprendre pourquoi, voici un bref aperçu des mesures récentes.

Pour rappel, en 2021, via un memorandum, le président Biden avait fait de la promotion de l’intégrité scientifique une priorité. Il exigeait de toutes les agences fédérales qu’elles élaborent ou mettent à jour une politique en la matière claire et transparente « afin de rétablir la confiance dans le gouvernement par l’intégrité scientifique et l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, éclairées par une science forte et non entravées par des interférences politiques ». Répondant à cette demande et à l’issue d’un processus de consultation, les NIH (National Institutes of Health) principaux financeurs de la recherche biomédicale, ont publié leur politique en septembre 2024. Cette politique inscrivait, entre autres, « la diversité, l’équité, l’inclusion et l’accessibilité » comme parties intégrantes de la démarche scientifique. Elle a été abrogée le 28 mars 2025, le texte indiquant que les NIH devront désormais s’en remettre à la politique du département de la santé et des services sociaux pour garantir un alignement avec les priorités de l’administration du président Trump. Une mesure perçue par beaucoup d’acteurs comme une volonté de prise de contrôle de l’Etat sur la recherche scientifique.

Le décret présidentiel du 23 mai 2025, restoring gold standard science, ne les a pas rassurés. Il rétablit les politiques d’intégrité scientifique de la première administration Trump et surtout donne la main au directeur de l’Office of Science and Technology Policy (OSTP) de la Maison Blanche sur l’orientation et la supervision de la mise en œuvre de ces standards de référence par les agences. Un memorendum de l’OSTP publié le 23 juin complète le dispositif : les agences doivent présenter leur programme pour se conformer au nouveau décret d’ici le 22 août prochain. Ce contrôle accru par des personnes nommées par le pouvoir politique suscite de fortes réactions, tant il va à l’encontre de l’objectif même des dispositifs d’intégrité scientifique qui visent à garantir la fiabilité des résultats de la recherche et à protéger la science de pression politique (lire par exemple, la réaction au décret du Center for Open Science).

Le journal Science s’est aussi fait l’écho de réactions dans ce sens tout en publiant également le point de vue du directeur de l’OSTP, qui justifie le décret présidentiel par les nombreux problèmes d’intégrité que rencontre la recherche. Son rédacteur en chef, Holden Thorp, s’en explique dans l’éditorial du 24 juin. Face à une mesure, qu’il estime légitime de considérer comme une mesure supplémentaire de fragilisation de la recherche scientifique, il invite la communauté scientifique à mieux prendre en charge et plus rapidement les problèmes d’intégrité scientifique pour éviter que ces problèmes alimentent un discours anti-science.

EN CHIFFRES

55,4 %

Une enquête menée en Chine dans le cadre d’une collaboration entre la maison d’édition Taylor & Francis et la Bibliothèque nationale des sciences de l’Académie chinoise des sciences pointe le manque de formation en matière de bonnes pratiques de publication scientifique, à tous les stades de la carrière académique. Les résultats du sondage déclaratif, mené en ligne via l’un des plus vastes réseaux académiques chinois, auprès d’étudiants, de doctorants, chercheurs en début de carrière, chercheurs confirmés et bibliothécaires montrent que seuls 55,4 % des 1 777 répondants ont eu accès à une formation. Ils révèlent une mauvaise connaissance des règles d’autorat et des responsabilités qui incombent aux auteurs, associée à des pratiques courantes d’ajout d’auteurs indus. L’enquête atteste aussi d’une grande vulnérabilité face à des acteurs malveillants comme les paper mills : 31 % des personnes interrogées déclarent avoir recours à des services par des tiers pour la préparation et la révision de manuscrits, sans toujours bien discerner les services adéquats de ceux frauduleux. Un tel degré de confusion ouvre la porte à des comportements inappropriés selon les auteurs de l’enquête, qui plaident pour une obligation de formations ciblées à tous les niveaux académiques, au sein des établissements.

EN GRAPHE

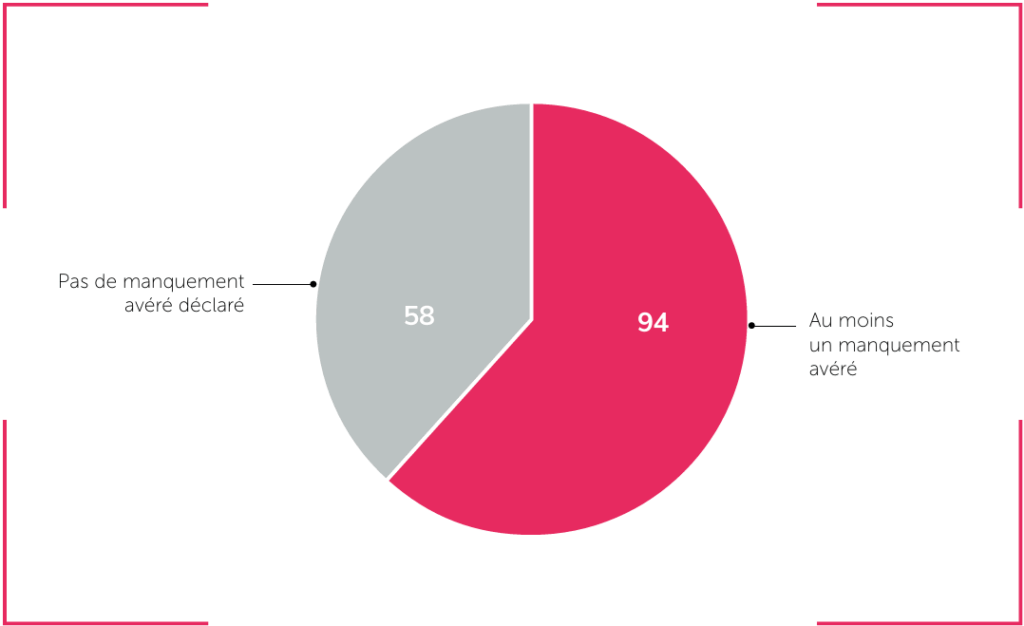

Manquements à l’intégrité scientifique : nombre d’instructions en France

Conclusions des 152 instructions finalisées pour manquements potentiels à l’intégrité scientifique en 2022-2023

Combien d’instructions pour manquement potentiel à l’intégrité scientifique mènent les établissements de recherche en France ? Et combien d’entre elles concluent à un manquement avéré ? La synthèse nationale publiée par l’Ofis, portant sur les années 2022 et 2023, donne une première réponse. Quatre-vingt-onze établissements, employant environ deux tiers de l’effectif total de la recherche publique en France, ont répondu à cette première collecte de données. Ils ont déclaré au total 152 instructions finalisées. Sur ces 152 instructions, 94 ont confirmé l’existence d’au moins un manquement à l’intégrité scientifique, soit près de 62 %.

LA RECHERCHE SUR LA RECHERCHE

IA en recherche : quelles sont les utilisations obligatoires à déclarer ?

Face à la multiplication et la variété des utilisations, la déclaration obligatoire de tout usage d’IA générative en recherche est aujourd’hui dépassée estiment David Resnik et Mohammad Hosseini dans un article publié dans Accountability in research. Leur analyse des évolutions des lignes directrices en la matière depuis deux ans, notamment celles des maisons d’édition, montre qu’elles sont de plus en plus détaillées mais aussi de plus en plus souvent contradictoires. Ce travail les amène à distinguer trois types d’utilisation (obligatoires, facultatives ou inutiles à déclarer). Ils proposent ainsi un nouveau cadre de bonnes pratiques, selon lequel seules les utilisations intentionnelles et substantielles de ces outils doivent être obligatoirement déclarées, deux termes qu’ils définissent dans l’article. Ils qualifient ainsi de substantielle trois types d’utilisation, celle « pour prendre des décisions qui affectent directement les résultats de la recherche », celle « pour générer du contenu, des données ou des images » et celle « pour analyser du contenu, des données ou des images ».

À lire aussi

- L’Espagne a vu récemment se développer plusieurs types de pratiques de recherche problématiques : nombre accru d’auteurs hyperprolifiques peu respectueux des règles d’autorat, proportion plus élevée de publications dans des revues douteuses et augmentation du taux de rétractations dues à des manquements à l’intégrité scientifique. L’article d’Inmaculada de Melo-Martín de l’université Cornell interroge la pertinence du cadre réglementaire du pays en matière d’intégrité scientifique et avance quelques pistes d’amélioration.

RECOMMANDATIONS

Pratiques intègres de publication scientifique à l’heure de la science ouverte

Pour accompagner les chercheuses et chercheurs d’INRAE dans leur pratique de publication, ces recommandations très utiles ciblent les questions d’intégrité scientifique en lien direct avec la science ouverte. Une première partie répond aux questions qui se posent aux auteurs : Que publier ? Comment ? Où ? La deuxième s’adresse aux reviewers et aux éditeurs (comité éditorial) et encourage les scientifiques à s’impliquer dans ces rôles en leur donnant les clés pour le faire de manière intègre et dans un cadre ouvert. En conclusion, la note insiste sur l’engagement personnel et collectif nécessaire de la part des scientifiques pour une « réappropriation d’un processus de publication souvent délégué à des intérêts non scientifiques ».

CNRS : un guide sur l’expression publique des chercheuses et chercheurs

Le CNRS a publié son guide de l’expression publique des chercheuses et chercheurs, un document très attendu par ses communautés scientifiques selon une enquête interne réalisée en 2024, qui avait révélé un besoin de soutien institutionnel en la matière. Le guide associe conseils pratiques et rappels du cadre règlementaire en s’appuyant sur les recommandations du comité d’éthique du CNRS et invite à observer dans l’expression publique les mêmes règles d’éthique et d’intégrité que dans leur travail de recherche.

UKRIO met à jour son code de pratiques

L’Office britannique de l’intégrité scientifique a fait évolué son Code of Practice for Research -guide d’aide aux chercheurs et aux établissements en matière de bonnes pratiques- en juillet 2025. Reconnaissance plus large de tous les contributeurs à la recherche, terminologie plus englobante des pratiques douteuses, nouvelle section dédiée aux technologies émergentes dont l’IA, directives renforcées en matière d’ouverture et de partage des données figurent parmi les principales évolutions du code.

Un objectif, plus spécifique au Royaume-Uni, était aussi d’aligner ce guide sur la dernière édition du Concordat to support research integrity, qui fixe un cadre national sous l’égide du UK Committee on Research Integrity, publié en avril 2025.

RESSOURCES

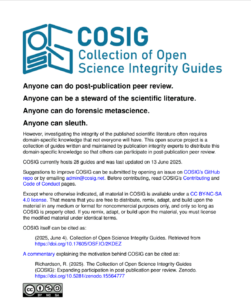

Collection ouverte d’outils de détection d’articles problématiques

Toute chercheuse ou chercheur peut veiller à l’intégrité des publications scientifiques en participant à la détection d’articles douteux, à condition d’avoir accès aux outils et conseils spécifiques : c’est le credo du collectif de limiers à l’origine de l’initiative Collection of Open Science Integrity Guides (Cosig). L’idée est de mettre en commun et en accès libre les divers outils qu’ils ont développés pour ce type d’investigation. Le document COSIG publié le 13 juin 2025 réunit ainsi 28 outils, qui peuvent aussi être téléchargés individuellement

Science in the gray zone

Toujours sur le thème de la correction de la science et créé dans le cadre du projet ERC NanoBubbles dont c’est le sujet de recherche, le podcast Science in the Gray Zone a pour but de faire connaitre à un public plus large ces travaux. En deux saisons, il partage deux événements organisés en 2024 : l’un sur « les obstacles à l’autocorrection de la science dans l’académie et l’industrie », l’autre sur la « décontamination de la littérature scientifique ». Liens d’écoute sur Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast

Research integrity : an introduction for researchers

L’éditeur Springer Nature propose un cours en ligne (avec une version en français) pour se familiariser avec les exigences de l’intégrité scientifique dans toutes les activités de recherche. Conçu pour les chercheurs en début de carrière, il a pour objectif de les aider à s’assurer de publier des résultats dignes de confiance et, in fine, asseoir leur réputation. Il s’agit de leçons courtes, complétées par de questions interactives et des accès à diverses ressources.

Du côté de l’Ofis

Première synthèse nationale sur le traitement des manquements potentiels à l’intégrité scientifique

Réalisée à partir des données transmises en 2024, la synthèse nationale publiée en mai par l’Ofis porte sur les années 2022-2023. Il s’agit de la première collecte de données en matière de traitement des signalements de manquements potentiels à l’intégrité scientifique auprès des établissements et fondations ayant une activité de recherche publique. Les résultats permettent de dresser un premier bilan des pratiques dans les établissements français. La figure de la rubrique « En graphe » ci-dessus est extrait de cette synthèse.

Colloque de l’Ofis

L’édition 2025 du colloque annuel de l’Ofis a réuni plus de 200 participants autour d’une vingtaine d’intervenantes et intervenants de disciplines et d’horizons différents pour débattre des enjeux d’intégrité scientifique que soulèvent les nouveaux usages d’IA générative en recherche. Programme, vidéos, documents, diaporamas sont à retrouver sur la page dédiée à ce colloque.

NOMINATIONS

Les nouvelles référentes et nouveaux référents à l’intégrité scientifique nommées en France

janvier 2025 : Célia Chauveau, Fondation Sciences Mathématiques de Paris ; Jean-Pierre Cloarec,Institut Agro Dijon.

Février 2025 : Tomas Ménard, ENSICAEN ; Axel Meyer, ICAM Strasbourg ; Michèle Guilbot, Université Gustave Eiffel ; Yousra Chabchoub, ISEP ; Gilles-Antoine Langlois, ENSA Paris-Val de Seine.

Avril 2025 : Bérengère Szostak et Laurent Dumas, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Mai 2025 : Egon Heuson, École Centrale de Lille ; Christophe Morhange, Université de la Nouvelle Calédonie.

Juin 2025 : Thierry Bécue, IFPEN.

Juillet 2025 : Christian Bordas, Université Lyon 1 ; Stéphanie Buisine, CESI École d’ingénieurs.

AGENDA

9 septembre 2025 18h

Rencontre publique

L’équipe du projet RestoRes (Research Integrity in Biomedical Research) propose une rencontre publique à la Maison de la Bretagne à Paris autour de l’intégrité scientifique, non pas sous l’angle des scandales et des manquements, mais pour partager avec un cercle plus large ce que recouvre la construction concrète et quotidienne d’une culture de recherche éthique et responsable.

15 septembre 2025 13h30-18h

Atelier de clôture

Le projet ANR CRISP (Addressing the Challenge of Research Integrity in Scientific Practices) touchant à sa fin, ses participants organisent un atelier pour revenir sur les principaux résultats et envisager les perspectives futures autour de l’intégrité scientifique, à Sorbonne Université.

22-24 septembre 2025

Congrès ENRIO

Power dynamics and safe institutional culture est le thème du prochain congrès ENRIO, réseau européen des offices d’intégrité scientifique, qui se tiendra à Ljubljana, en Slovénie. La responsabilité institutionnelle pour créer un environnement de recherche ouvert, sûr et inclusif sera au centre des débats. Il y sera aussi question des formes de discrimination à surmonter, de moyens de prévenir les abus de pouvoir, des conflits d’intérêts et d’engagements, des défis de la recherche collaborative et internationale, etc.

Contact

Vous avez une question, une suggestion, vous voulez partager une expérience ? Contactez-nous.

Hélène Le Meur, Responsable de l’infolettre